| (用語1) 全固体型セラミックス電池 : 電池の構成部材である正極、電解質、負極をすべてセラミックスで構成した電池。有機電解液をセラミックス固体電解質に置き換えることで、さらなる安全性の向上が期待されている。主に電解質材料のイオン伝導率が低いことが原因で出力に課題を有する。解決の鍵は電解質材料のイオン伝導率の向上であるとされる。 |

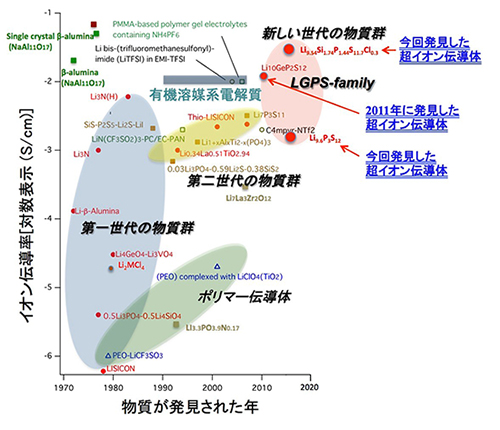

(用語2) 超イオン伝導体 : 固体中をイオンがあたかも液体のように動き回る物質。銀・銅イオン伝導体では1 Scm -1程度、リチウムイオン伝導体では1 mScm -1程度の値が最高のイオン伝導率とされてきた。特に、高エネルギー密度電池として期待されているリチウム超イオン伝導体で、イオン伝導率と安定性を兼ね備えた物質の開発が望まれていた。ポリマー、無機結晶、無機非晶質などの様々な分野で物質開拓が行われており、その開発は1960年代から始まり、現在も引き続き行われている。 (図2に開発の歴史的な経緯と、達成したイオン伝導率を示す) |

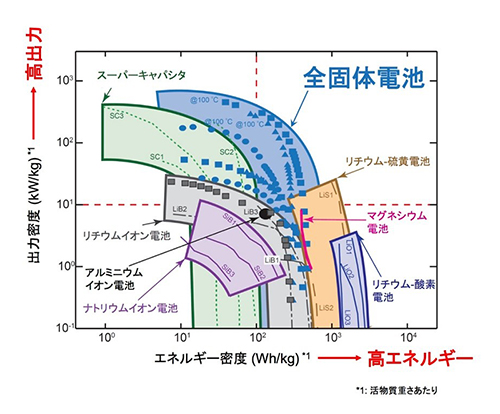

| (用語3) 蓄電デバイス : ガソリン車並みの航続距離を持つ電気自動車の実現のためには、現在の蓄電池の5倍から7倍の容量が必要であるとされている (出典:経済産業省「次世代自動車用電池の将来に向けた提言」平成18年8月) 。この目標に向かって、革新電池の開発が新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) や科学技術振興機構 (JST) を中心に進められている。いわゆる革新電池と目されている新規な電池系として、金属空気電池、ナトリウムイオン電池、マグネシウムイオン電池、アルミニウムイオン電池、リチウム硫黄電池などが知られている。 |

| (用語4) 大強度陽子加速器施設J-PARC : 高エネルギー加速器研究機構と日本原子力研究開発機構が共同で茨城県東海村に建設し運用している大強度陽子加速器施設と利用施設群の総称。加速した陽子を原子核標的に衝突させることにより発生する中性子、ミュオン、中間子、ニュートリノなどの二次粒子を用いて、物質・生命科学、原子核・素粒子物理学などの最先端学術研究及び産業利用が行われている。 |

| (用語5) 超イオン伝導経路 : 固体物質の結晶構造内でリチウムイオンが移動するために必要な連続的な空間。空間の大きさや、まわりに存在する他の原子との相互作用に伝導率は依存する。 |

| (用語6) 電位窓 : 電解質が適正に動作する電位の範囲。動作範囲が広いほど、正極と負極の組み合わせを工夫して高電圧の電池を作ることができ、電池のエネルギー密度を上げることが可能になる。 |

| (用語7) バイポーラ積層構造 : 集電体の一方の面に正極、他方の面に負極を配置したバイポーラ電極を、電解質層に挟んで複数枚を直列に積層して作製する電池。電解質が固体の場合に可能な電池構造で、高電圧の電池がシンプルな構造で実現できる。 |

| (用語8) 電池の全固体 : 電池の安全性/安定性/長寿命を達成するために、5V系正極材料を用いた電池やポストリチウムイオン電池として注目されているLi-S電池 (リチウム硫黄電池) などに、固体電解質の検討が進んでいる。NEDOやJSTの研究プロジェクトにおいても、このような電解質を利用した全固体電池の開発が進んでいる。日経エレクトロニクス2016年1月号に、全固体電池の開発を巡る企業の動きが掲載されるなど、これまで研究の段階と考えられてきた全固体電池の技術開発が近年急速に進み、実用化が前倒しで実現するとの期待が高まっている。 |

*クリックすると、大きく表示されます。 *クリックすると、大きく表示されます。 |

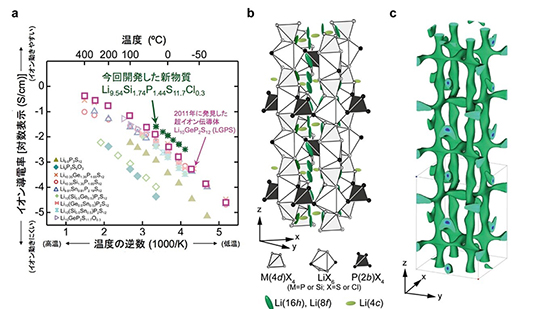

図1 : a 今回発見した超イオン伝導体 (Li9.54Si1.74P1.44S11.7Cl0.3とLi9.6P3S12) のイオン伝導率の温度依存性を従来のリチウムイオン伝導体Li10GeP2S12とその類似構造を持つ物質と比較して示す。発見したLi9.54Si1.74P1.44S11.7Cl0.3のリチウムイオン伝導率は室温 (27 ℃) で25 mS cm-1を示し、従来のリチウムイオン伝導体Li10GeP2S12 (12 mS cm-1) の2倍の伝導率を示す。b, c 今回発見した超イオン伝導体Li9.54Si1.74P1.44S11.7Cl0.3の結晶構造とイオン伝導経路。この構造は大強度陽子加速器施設J-PARCに設置された茨城県材料構造解析装置 (iMATERIA) を用いて明らかにした。bは全体の構造、cは一次元のリチウムイオン伝導経路を示す。bではリチウムイオンの熱振動の様子を示す。リチウムイオンは上下方向に非常に大きく熱振動しており、リチウムが超イオン伝導に関与していることがわかる。また、c図はリチウムが三次元的に連なり、室温での三次元的なイオン拡散を示している。

|

*クリックすると、大きく表示されます。 *クリックすると、大きく表示されます。 |

図2 : 超イオン伝導体の研究の歴史。それぞれの物質が発見された年代とイオン伝導率との関係を示す。第一世代の材料は、イオンが固体中を高速で動き回ることの現象を追求する過程で探索された。第二世代の材料は実用材料として応用することも加味して開発された物質群。本発見の超イオン伝導体は、LGPS (リチウム・ゲルマニウム・リン・硫黄) グループの中でもイオン伝導率の値が25 m Scm-1と最も高く、既存のLi10GeP2S12より2倍以上のイオン伝導率である。リチウムイオン電池に用いられている有機溶媒系より、はるかに高いイオン伝導率であることもわかる。

|

*クリックすると、大きく表示されます。 *クリックすると、大きく表示されます。 |

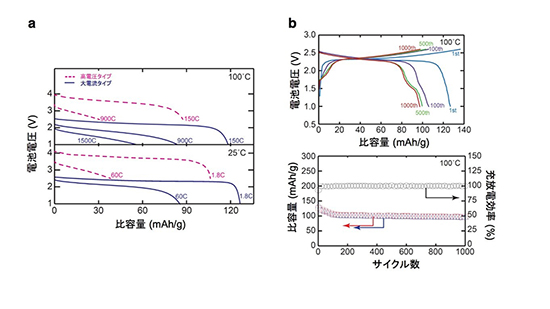

図3 : 開発した全固体セラミックス電池の特性。a 高容量型と高出力型の放電特性。1Cは1時間の放電率を表す。室温では60 C (1分での放電) 、100℃では1500C (2.5秒) での放電が可能であることを示している。b 高出力型の全固体電池の充放電特性。c 高出力型の全固体電池の100℃での耐久性試験。500-1000サイクルに及ぶ充放電試験においても、劣化がほとんど無いことを示している。図中、○ (黒) は充放電効率、△ (青) は充電容量、□ (赤) は放電容量を示す。

|

*クリックすると、大きく表示されます。 *クリックすると、大きく表示されます。 |

図4 : 各種蓄電デバイスのエネルギーと出力の関係を示すラゴンプロット。既存のリチウムイオン電池やスーパーキャパシターと、現在開発が進められている各種革新電池 (ナトリウムイオン電池、アルミニウムイオン電池、マグネシウムイオン電池、リチウム空気電池) の特性に加え、本開発の全固体セラミックス電池の特性を併せて示す。既存のリチウムイオン電池やキャパシターが達成できていない高出力と高エネルギーを兼ね備えた領域 (右上の領域) を、開発した全固体電池が可能にしている。出力特性とエネルギー密度とを兼ね備えた蓄電デバイスが初めて開発できた。特にリチウムイオン電池との比較では、出力特性がほぼ3倍以上である。また、現在開発が進んでいる各種革新電池 (ナトリウムイオン電池やリチウム空気電池、マグネシウム電池、アルミニウム電池など) と比較しても、全固体電池がエネルギーと出力特性を兼ね備えた優れた電池系であることを示している。

|