BL16 粘着剤/被着体界面のエージング過程におけるナノ構造の変化(日東電工(現CROSS)宮崎Gr.との共同研究)

粘着剤とは永久接着ではなく一時接着に用いられる材料で、被着体にすぐ接着し、また容易に引き剥がすことができるという特徴を有する。日常生活では、包装や事務用に用いられる粘着テープはもちろん、スマートフォンなどの液晶保護フィルムなど幅広い用途に活用されている。

一方、このように身近な材料であるにも関わらず、粘着剤が「なぜ剥がれないのか?」という本質的な点において明確な回答はまだ得られていない。例えば、1 cm幅の粘着テープを引き剥がすのに数Nの力が必要になるが、この際に生じる力としては粘着剤を変形させる力や、界面の結合を切る力が支配的と考えられている。一方、バルクとしての粘着剤の物性が経時変化しないような条件下であるにもかかわらず、エージングによって粘着力が大きくなることが知られており、これは単純な弾性率や界面張力では説明することができない。そこで、本研究では被着体と粘着剤の界面におけるナノ構造に着目し、エージングによって生じる動的変化と粘着力の関係を明らかにすることを試みた。

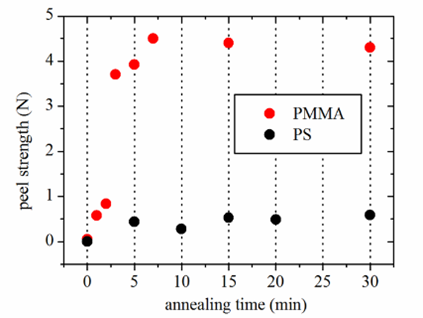

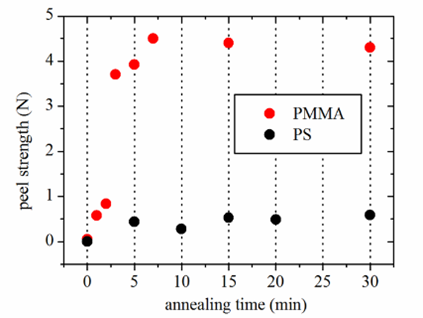

用いた粘着剤は高分子であるポリメチルメタクリレート(PMMA)とポリn-ブチルアクリレート(PnBA)のブロック共重合体で、PMMAとポリスチレン(PS)を被着体としてその接着力、およびナノ構造の経時変化を調べた。図1に幅10 mm、剥離速度10 mm/minで測定した140℃でエージングした際の粘着力の時間依存性を示す。被着体がPMMAの場合はエージングが進行すると共に粘着力が増大し、10分弱で約4.5 Nで飽和するのに対して、PSが被着体の場合は粘着力がほとんど変化していない。

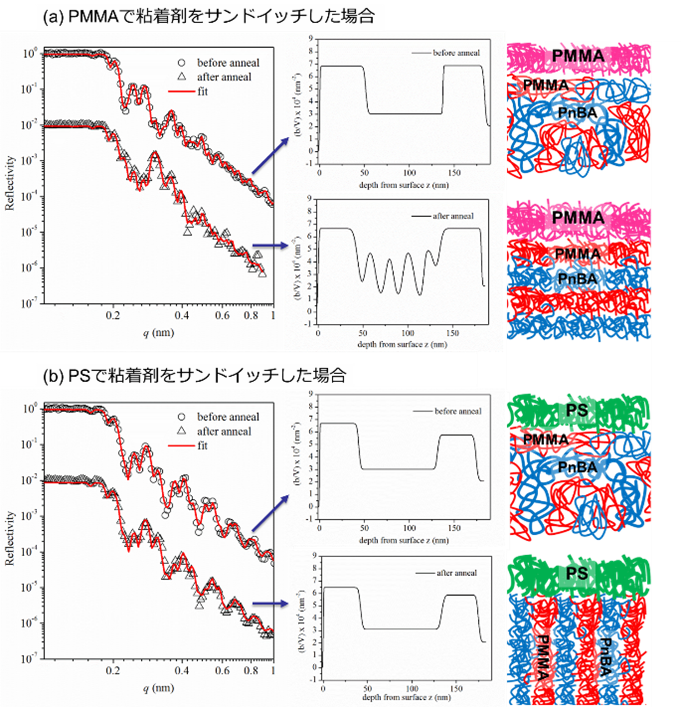

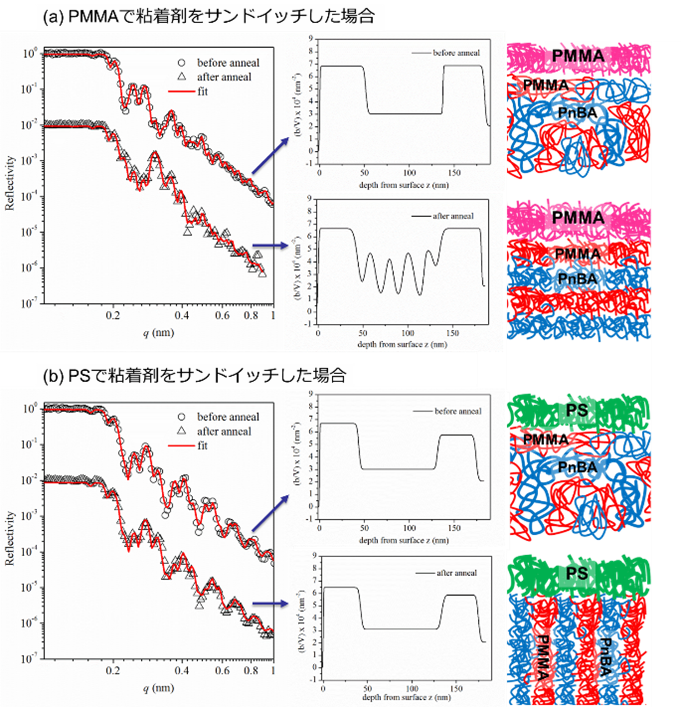

これに対応するナノ構造を評価するために重水素化した被着体でサンドイッチした粘着剤について、中性子反射率計SOFIAを用いてエージングの効果を調べた。図2に実験データとそれを解析して得られたナノ構造の模式図を示す。まず、粘着剤を構成するPMMAとPnBAは界面エネルギーが大きく異なるため本来は混じり合うことができないのだが、ここでは化学的に強制的に結合させられており、ラメラ構造を形成することによって自由エネルギーを最小化する。エージング前はこのラメラ構造が無配向であるため接着剤層は一様となっているが、接着力が変化したPMMAを用いた系では、エージングによって無配向だった粘着剤が界面に水平方向に配向を起こし、深さ方向に対する散乱長密度が周期的に変化している。この際、粘着剤中のPnBAはコントラストをつけるために重水素化してあり、散乱長密度が低い成分が界面に存在していることから、粘着剤中のPMMAと被着体のPMMAが高い親和性によって偏析していることがわかる。

一方、接着力が変化しなかったPSでは構造変化が生じていないように見える。しかし、電子顕微鏡や斜入射小角X線散乱を用いた評価により、無配向のラメラが界面に垂直方向に配向したラメラへと変化していることがわかった。これは、PSの界面自由エネルギーがPMMAとPnBAの中間となっていることから、PSとの界面にPMMAもしくはPnBAが偏析するより、垂直配向する方が界面自由エネルギーとして利得が得られるためだと考えられる。

また、PMMAでサンドイッチした系については10秒間隔の構造変化を確認したところ、10分弱の時間スケールでラメラの配向が生じることが観察されたことから、今回の実験結果はエージングによるラメラの配向変化が粘着力の増加の起源となっていることを強く示唆している。これは、被着体であるPMMAと粘着剤中のPMMAは同じ表面自由エネルギーを有しているため、ラメラが界面に平行に配向することによって大きな界面自由エネルギーの利得が得られるためだと解釈できる。

参考文献

- K. Shimokita, I. Saito, K. Yamamoto, M. Takenaka, N. L. Yamada, T. Miyazaki, Langmuir 34, 2856-2864 (2018).

図1 140℃でエージングした際の粘着力の時間依存性。

* Reproduced from Figure 9 in the reference.

図2 140℃でエージングした際の中性子反射率実験の結果と、それを基に得られた界面ナノ構造。(a)は被着体としてPMMAを用いてサンドイッチした場合、(b)は被着体としてPS用いてサンドイッチした場合を示している。

* Reproduced from Figure 3 and 4 in the reference (schematic illustration is added).

NeuD 高偏極率Fe/Ge中性子偏極スーパーミラーの開発〜イオンビームスパッタ法における中性子散乱長密度微調整技術の可能性〜

- [Proposal No.2016A0052, 2016B0079]

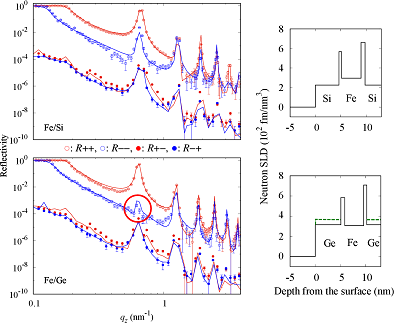

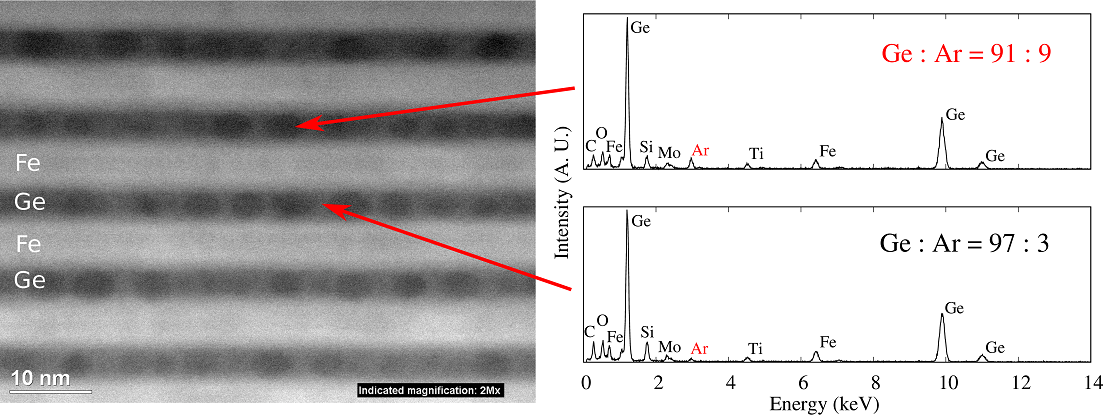

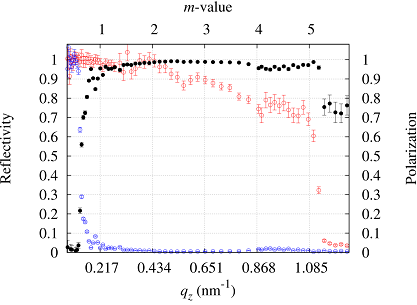

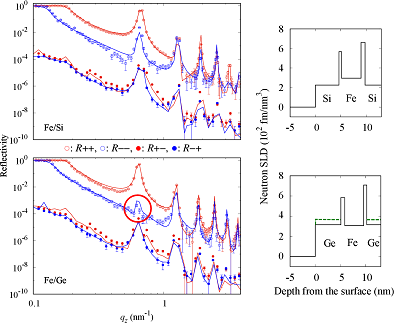

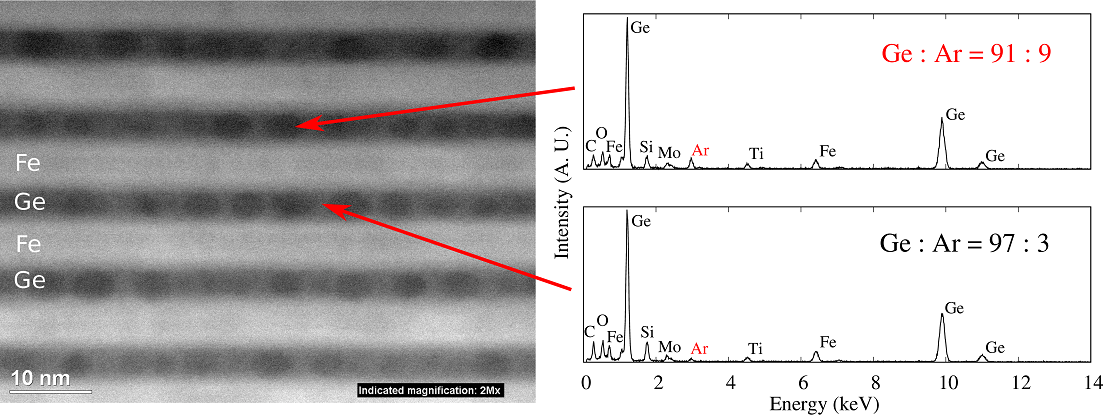

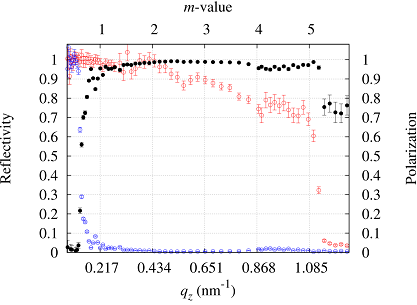

中性子基盤セクションでは、J-PARC MLFにおける偏極中性子利用の高度化のため中性子偏極スーパーミラーの高性能化に関する研究開発を進めている。中性子偏極スーパーミラーは、強磁性体と非磁性体とを層厚を変化させながら成膜した磁気多層膜であり、熱及び冷中性子ビームを偏極するための重要な中性子光学素子のひとつである[1,2]。当セクションでは、高密度かつ微結晶粒による薄膜と急峻な界面の形成が可能なイオンビームスパッタ法を用いて成膜を行っている。偏極スーパーミラーには磁性膜としてFe、マイナススピン中性子に対する散乱長密度がFeに近いSiやGeが非磁性膜として用いられ、ArイオンビームスパッタではFe/Ge多層膜がより高い偏極率となることが知られている[3]。当セクションにおいて成膜されたFe/Si、Fe/Ge多層膜をBL17において偏極反射率測定を行った結果、Ge層の散乱長密度が約13%減少しマイナススピン中性子に対するFe層とGe層の散乱長密度コントラストがほぼ消失することにより、マイナススピン中性子反射率の1次Braggピークが抑えられ高偏極率となることがわかった(図1)。Ge層の散乱長密度が減少する原因を調べるために、走査型透過電子顕微鏡(Scanning Transmission Electron Microscopy, STEM)により多層膜断面を撮影した。その結果、図2(左)のようにFe/Ge多層膜のGe層では面内方向に組成の違いを示すコントラストの分布があることがわかった。STEMに設置されたエネルギー分散型 X 線分光装置(Energy-Dispersive X-ray analysis, EDX)で局所元素分析を行うと、図2(右)のようにGe層ではスパッタリングガスであるArが含まれ、面内方向で局所的に存在しているという結果が得られた。コントラストがより暗くAr濃度が高い(存在比Ge:Ar=91:9)領域が支配的であるとすると、GeとArの散乱長(Ge: 8.2 fm、Ar: 1.9 fm)の差によりGe層の散乱長密度が7%減少すると見積もられる。さらに、Ge層がアモルファス構造をとることにより散乱長密度にさらなる減少が生じ、偏極中性子反射率の解析結果に近い値となる。ArイオンビームスパッタでのGe膜の成膜ではターゲットでのArの後方散乱によりGe層にArが混入しその存在比はスパッタリングのジオメトリに強く依存することが知られており[4]、今回得られた結果は偏極スーパーミラーの高偏極率化に必要な散乱長密度を微調整する技術としての可能性を示唆するものである。同様の成膜条件においてNiの5倍の臨界角(m=5)を持つFe/Ge偏極スーパーミラーを成膜し偏極反射率測定を行ったところ、0.217〜1.085 nm-1のq領域においてプラススピン中性子に対する反射率が0.70以上であり、かつ平均0.972という高い偏極率を達成した(図3)。

今回の結果により世界最高クラスの偏極性能を実現したものの、Ge層にArが取り込まれるプロセスやArが局所化するメカニズム等まだまだ不明な点も多く、より系統的に研究を進めイオンビームスパッタ法のための散乱長密度微調整技術として確立させることが重要である。さらに、臨界角についてもMLFで得られるパルス中性子ビームの全波長域をカバーするにはまだ十分ではない。さらなる高臨界角化には1層あたりのFeの層厚を3 nm以下にする必要があるが、この層厚領域ではFeの自発磁化の限界に到達する。当セクションでは高臨界角化のため自発磁化の臨界点を制御することを目指し、磁化消失のメカニズムを解明するための研究を行っている。サイエンスの様々な分野において偏極中性子散乱の果たす役割は近年益々増大しており、MLFへの世界トップクラスの性能の偏極スーパーミラーの供給のために今後もさらなる研究開発を進める予定である。

本研究成果についての論文はNucl. Instrum. Methods Phys. Res. A誌にて発表されている。

R. Maruyama, D. Yamazaki, K. Akutsu, T. Hanashima, N. Miyata, H. Aoki, M. Takeda, and K. Soyama, “Development of high-polarization Fe/Ge neutron polarizing supermirror: Possibility of fine-tuning of scattering length density in ion beam sputtering”, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 888, 70 (2018).

参考文献

- V. F. Turchin, Sov. J. At. En. 22, 124 (1967).

- F. Mezei, Commun. Phys. 1, 81 (1976).

- M. Hino et al., Physica B 385-386, 1187 (2006).

- C. Bundesmann et al., Thin Solid Films 589, 487 (2015).

図1 Fe/Si、Fe/Ge多層膜(1対層10 nm、30対層)の偏極中性子反射率とフィッティングにより得られたマイナススピン中性子に対する散乱長密度プロファイル。Ge層の散乱長密度がバルクの値(緑点線)よりも約13%減少し、マイナススピン中性子に対するFe層との散乱長密度コントラストが小さくなる。これより1次のBraggピークにおけるマイナススピン中性子の反射率が極めて低くなる(赤丸部)。

図2 (左)Fe/Ge多層膜のAnnular dark field STEMによる断面写真。

(右)Ge層暗部、明部のSTEM-EDXスペクトル。Ge層にArが局所的に存在することを示す。

図3 Fe/Ge中性子偏極スーパーミラーの偏極中性子反射率測定結果。

赤と青のプロットはそれぞれプラス、マイナススピン中性子の反射率、黒丸は偏極率を示す。

第3回 元素戦略プロジェクト<研究拠点形成型>/大型研究施設連携シンポジウム

日時:2018-02-05 - 2018-02-05

場所:東京大学伊藤謝恩ホール

- 高温高圧下の物質中の水素を見るツール超高圧中性子回折装置PLANET

服部高典