新種のニュートリノを探れ!JSNS2実験のデータ取得をJ-PARCで開始

J-PARCセンター

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構

本研究のポイント

✣ JSNS2(ジェー エス エヌ エス スクエア(二乗))実験(*)は、素粒子の標準理論にはない新しいニュートリノ(*1)(ステライルニュートリノ(*2))を探索する実験です。

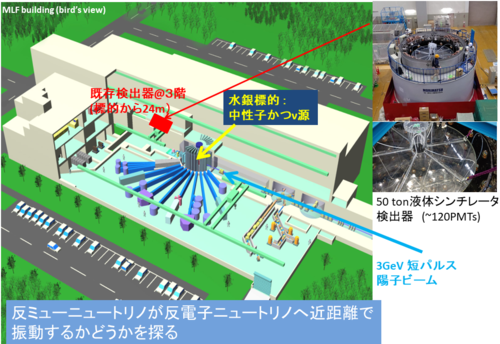

✣ 茨城県東海村にある大強度陽子加速器施設J-PARCの物質・生命科学実験施設(MLF)内の水銀標的から24メートルの距離に50トンの液体シンチレータ(*3)検出器を設置し、RCS加速器(*4)で大量に生成された反ミュー型のニュートリノが、標的から検出器の間での反電子型のニュートリノに変化するのを探ります。

✣ 2020年6月の試験運転後、J-PARC加速器の夏季メンテナンス期間等を経て、この1月にいよいよ本格的な実験データの取得を開始しました。JSNS2実験では今後数年かけてデータを取得し、新型のニュートリノの存在有無について確定的な結果を得ることを目指しています。

*JSNS2(J-PARC E56)実験:J-PARC Sterile Neutrino search at J-PARC Spallation Neutron Source(J-PARC核破砕中性子源を用いたステライルニュートリノ探索)実験の略。米国、英国、韓国、日本の4か国の65名の共同研究者で行う国際共同実験です。

【実験の背景】

私たちの身の回りの物質はすべて原子でできており、原子は原子核と電子の、原子核は陽子と中性子の集まりです。 さらに陽子や中性子はクォークで構成されています。 現在の素粒子物理学では、陽子や中性子を作るクォークと、電子やニュートリノの仲間のレプトンが物質を作る「素粒子」であると考えられています。 これらの素粒子のふるまいは「標準理論」と呼ばれる理論にまとめられています。

1990年代にLEPという欧州CERNの電子陽電子衝突型加速器(*5)での実験で「弱い相互作用をするニュートリノは3種類しかない」、ことが示されました。しかし、同じ頃米国のロスアラモス研究所で行われたニュートリノビームを使ったLSND実験(*6)では、3つのニュートリノ間以外の短距離でのニュートリノ振動の可能性が示され、それらを矛盾なく説明するのは弱い相互作用をしない新しい「ステライルニュートリノ」が存在するという説です。しかし、それ以降いくつかの追試験が行われましたが、現在までその存在の有無について確定的な結果が出ていません。

近年、世界的にこのステライルニュートリノの探索を目指す様々な実験が稼働中、もしくは稼働予定ですが、J-PARCでもその存在有無に最終決着をつけるべく、JSNS2実験が始まりました。本実験では、特にステライルニュートリノの存在について最初にLSND実験にて可能性が示された反ミュー型から反電子型ニュートリノ振動モードの有無について、確定的な結果を得ることを目指しています。そのため、ニュートリノの親粒子(ニュートリノを生成する元の粒子)や検出器内での物質と反ニュートリノの相互作用の条件をLSND実験と揃えつつも、J-PARC MLFの大強度・短パルス性のビームの特徴を用いて、また、ガドリニウムを溶かした最新型の液体シンチレータを使うことによって、JSNS2実験は、LSND実験とはまさに桁違いの信号・背景事象(信号とは違う類似の現象)比を達成し、実験の感度を大きく向上させます。

ステライルニュートリノは重力しか感じず、同じく未だ観測できていない暗黒物質の候補の一つと考えられています。そのため、ステライルニュートリノの発見により、暗黒物質の謎に迫ることができる可能性があります。ステライルニュートリノが発見されれば、素粒子物理に新たな1ページを開くことになるでしょう。

【実験の原理と設備】

ニュートリノ振動は、太陽からのニュートリノ(飛行距離 1億4960万キロメートル)、T2K実験(飛行距離 295キロメートル)※、原子炉実験(飛行距離 数キロメートル)では確立されていますが、数10メートルというこれらに比べ近距離でのニュートリノ振動の有無は確定していません。そのため、本実験では、24 メートルという短い距離での反ミュー型から反電子型へのニュートリノ振動の有無を探ります。この4つ目の振動が存在すればステライルニュートリノの存在を示すことになることから、ステライルニュートリノの有無に決着をつけることを目指します。実験設備を図1に示します。

J-PARC RCS加速器で3ギガエレクトロンボルトまで加速された陽子ビームが水銀標的(MLFの中性子標的)に当たり、物質・生命研究のための大量の中性子とともに、反ミューニュートリノも大量に生成されます。水銀標的から24 メートル離れた位置に検出器を設置し、反ミューニュートリノがこの距離を進む間に反電子ニュートリノに変わるニュートリノ振動が存在するか調べます。検出器の中のアクリルタンク内はガドリニウム入り液体シンチレータで満たされています。検出器内壁には120個の光電子増倍管(高感度で光を検出する装置)が並んでいます。振動後の反電子ニュートリノがガドリニウム入り液体シンチレータ内の水素と反応したときに、陽電子と中性子を生成します。陽電子は生成とほぼ同時にシンチレーション光(*3)を発生し(先発信号)ます。中性子は液体シンチレータ内の水素原子と衝突を繰り返すことでエネルギーを損失し(専門用語で熱化し)、最終的にガドリニウムに吸収されて、約30マイクロ秒後にガンマ線を発生し、後発のシンチレーション信号を生成します。これらの連鎖反応からのシンチレーション光を光電子増倍管で観測することができます。この連鎖反応は、反電子ニュートリノと液体シンチレータの間の相互作用でしか生じないため、この連鎖反応が検出されれば、ステライルニュートリノの存在を示すことになります。

※例えば、長距離ニュートリノ振動実験「T2K実験」では、J-PARCで作り出したニュートリノビームを、295キロメートル離れた岐阜県飛騨市神岡町にある東京大学宇宙線研究所のニュートリノ検出器「スーパーカミオカンデ」で検出しています。

図1 J-PARC物質・生命科学実験施設に組まれた実験設備の全体図

【J-PARCの実験の特徴】

J-PARC MLFでは、世界でも屈指の600キロワットという陽子ビーム強度連続運転を達成し、また、現在1メガワット(1000キロワット)強度を目指しています。陽子ビーム強度は生成される反ニュートリノ(*1)の強度と比例するので、MLFは物質・生命の研究だけでなく、ニュートリノの研究にも優れた潜在能力を持っています。

また、長い繰り返し周期(40ミリ秒(40×10-3秒))中に、非常に短パルスの陽子ビーム(600ナノ秒の間に100ナノ秒幅(100×10-9秒)の2つのビームバンチ(ビームのかたまり))があると、その陽子ビーム時間の周りだけを選べば宇宙から常時降り続けている粒子による背景事象や、ビーム自身から来る背景事象も劇的に減少させることができます。

【用語説明】

(*1)ニュートリノ

物質を構成する素粒子はクォークとレプトンというグループに分けられますが、ニュートリノはレプトンの仲間の素粒子です。ニュートリノは電荷を持たない電子のようなもので、物質にはたらく4つの力=相互作用(重力相互作用、電磁相互作用、強い相互作用、弱い相互作用)の内、重力相互作用と弱い相互作用しか感じません。さらに質量は電子の100万分の1以下と小さいため他の物質とほぼ反応せず、観測するのが非常に困難です。これまでの研究で、電子型、ミュー型、タウ型の3種類が存在することが分かっています。ニュートリノは質量で分類することも可能で、3種類の異なる質量を持っています。ステライルニュートリノは弱い相互作用もせず、重力相互作用しか感じない新たなニュートリノだと考えられています。また、素粒子には電荷の正負が反対であるほかは全く同じ性質を持つ反粒子が存在します。電子型、ミュー型、タウ型ニュートリノのそれぞれにも反粒子が存在し、例えば電子ニュートリノの反粒子は反電子ニュートリノと呼ばれます。

(*2) ニュートリノ振動とステライルニュートリノ

ニュートリノ振動とは、ニュートリノが空間を伝わる中で別の種類のニュートリノに周期的に変化する現象です。ニュートリノの種類(電子型、ミュー型、タウ型)は3種類の質量の混ざり具合によって決まります。ニュートリノは粒子であると同時に、空間を波として伝わる性質も兼ね備えています。この時、波の干渉効果によってニュートリノの質量の混ざり具合が周期的に変化し、別の質量状態をもつニュートリノとして観測されます。この現象が生じるのは、ニュートリノの質量がゼロではない、つまりニュートリノに質量がある場合です。1998年にスーパーカミオカンデ実験によりニュートリノ振動が発見され、それまで質量はゼロだと考えられていたニュートリノに質量が存在することが証明されました。その発見が評価され、2015年に東京大学宇宙線研究所の梶田隆章教授がノーベル物理学賞を受賞しました。

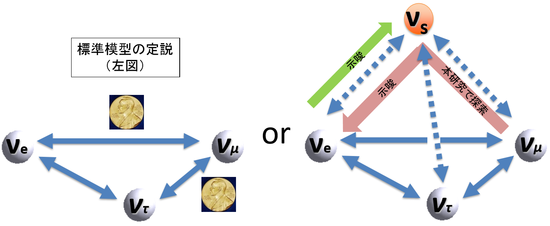

標準理論では、下の左側の図のように電子型、ミュー型、タウ型ニュートリノのそれぞれの間での振動が存在すると考えられています。それに対し、いくつかの先駆実験で、右側の図の電子ニュートリノと「ステライルニュートリノ」と呼ばれる弱い相互作用をしない新しいニュートリノの間の振動が示唆されています。

ニュートリノの飛行距離とエネルギーによって、どの型のニュートリノ間での振動が起こるかが決まります。ステライルニュートリノの質量は他よりも重く、振動が存在すれば、他の3種類に関連する振動に比べ圧倒的な短距離で振動が起こることが大きな特徴になります。本実験にて、40メガエレクトロンボルトというニュートリノのエネルギーと24 メートルという短い飛行距離で反ミューニュートリノから反電子ニュートリノへの振動が見つかれば、ステライルニュートリノの存在が示されることになります。

図2 標準理論で考えられているニュートリノ振動(左)と、近年示唆されているステライルニュートリノを含む振動(右)

ニュートリノを含む振動(右)

νe:電子ニュートリノ

νμ:ミューニュートリノ

ντ:τニュートリノ

νs:ステライルニュートリノ

(*3) シンチレータとシンチレーション光

放射線が入射して発光する物質。この時生じる光をシンチレーション光と呼びます。シンチレータは高エネルギー物理学分野で素粒子の検出器として用いられているだけでなく、医療分野などでも活用されています。

(*4) RCS加速器

J-PARC陽子加速器は、直線型加速器リニアックと2つの周回型加速器RCS(Rapid-Cycling Synchrotron)、MR(主リング、Main Ring)による3段階の加速で、陽子を光の速さの99.95%まで加速します。物質・生命科学実験施設には、2段目の加速器であるRCSまでで3 ギガエレクトロンボルトのエネルギー、速度にして光の速さの97%にまで加速した陽子ビームを輸送して、水銀標的に当て、中性子ビームを生成しています。このとき、同時に、反ミューニュートリノが大量に生成しています。本実験では、この反ミューニュートリノを用います。

(*5) LEP(欧州CERNの電子陽電子衝突型加速器)実験

現在、LHC(大型陽子反陽子衝突)実験が行われている一周27キロメートルの円形加速器(山手線1周程度に相当します。)では、以前は電子陽電子衝突型の加速器が存在しました。1989年7月にLEP加速器で初となる電子陽電子衝突を経て、2000年11月までに、電弱相互作用に関する優れた成果を出し続けました。弱い相互作用を行うニュートリノは3種類しかない、という成果もそのうちの1つです。

(*6) LSND(Liquid Scintillator Neutrino Detector)実験

1993年から1998年にかけて米国ロスアラモス研究所で行われた、液体シンチレータを用いて短距離30mでのニュートリノ振動観測を目指した実験です。この実験では、非常に高い有意性で反ミュー型のニュートリノが反電子型へと振動したという結果を主張していますが、一方で誤差見積もりの甘さなども指摘されています。(現在までにいくつかの実験で追試が行われていて、肯定的・否定的な両方の結果を得た実験があり、総合的に最適な振動のパラメターについての研究が進んでいます。JSNS2実験では将来計画も含め、この最適なパラメターでの振動の有無を最終検証すべく、計画が進められています。)

【本件に関するお問合せ先】

<研究内容について>

<報道担当>

※上記の[at]は@に置き換えてください。