シリカがタイヤを高性能化する秘密を中性子と水素のスピンで解明

- 「埋もれた界面」を観測する新技術で、複合材料の高機能化に貢献 -

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

J-PARCセンター

国立大学法人山形大学

一般財団法人総合科学研究機構

国立大学法人三重大学

横浜ゴム株式会社

国立大学法人京都大学

発表のポイント

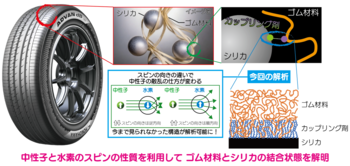

✣ 自動車用タイヤでは、ゴム材料をシリカナノ粒子に結合させることにより分子間の滑りを減らし弾性を高めることで燃費性能を向上させています。

✣ 元々、ゴムとシリカは結合どころか混ざり合わせることすら容易ではありません。そこで、カップリング剤を添加します。カップリング剤が界面でゴムとシリカ双方と強く結びつくことで両者は強く結合します。しかし、これまでそのカップリング剤による結合を確認する手法がありませんでした。

✣ そこで今回、我々が開発した中性子と水素のスピンを利用した「スピンコントラスト変調中性子反射率法」により、ゴムとシリカの界面に生成する厚さわずか2 nmのカップリング剤の単分子層を観測し、その厚さ・組成・界面状態からゴムとシリカの分子レベルの結合状態を決定することができました。

✣ 「スピンコントラスト変調中性子反射率法」は、ゴム材料だけでなく、今後さまざまな複合材料の界面状態の研究に貢献することが期待されます。

概要

複合材料では、異種材料間でのナノレベルの結合が重要です。例えば、自動車用のタイヤでは、ゴム材料の性能を高めるためにシリカナノ粒子を添加しています。その際、ゴム材料とシリカナノ粒子の結合を強くするためにカップリング剤も添加します。このカップリング剤がゴム材料とシリカナノ粒子の異種材料間でどのように機能しているかを知るためには、異種材料の界面をよく観測する必要があります。

しかし、電子顕微鏡やX線、中性子線を使用した従来の手法では、ゴムとシリカの界面でカップリング剤がどのように機能しているかを調べることはできません。そこで我々は、開発したばかりの「スピンコントラスト変調中性子反射率法」を用いました。この手法により、ゴム材料とシリカナノ粒子の界面にカップリング剤が単分子層を形成していることを観測できました。またカップリング剤層の構造や組成から、本試料においてはカップリング剤とゴム材料との相互浸透がゴムとシリカの結合の要となることを明らかにしました。

本成果を応用することで、今後は耐摩耗性が大幅に改良されたタイヤが開発されることが期待されます。また本手法を用いてさまざまな複合材料における界面状態を決定することで、それぞれの分野の材料開発に貢献していくことも期待されます。

なお本成果は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(理事長 小口正範)物質科学研究センター・J-PARCセンター 熊田高之研究主幹、山形大学 西辻祥太郎准教授、総合科学研究機構 阿久津和宏副主任技師、三重大学 鳥飼直也教授、横浜ゴム株式会社 網野直也理事、京都大学 竹中幹人教授らの共同研究によるものです。

本成果は、国際学術誌「The Journal of Physical Chemistry C」のオンライン公開版(5月16日15時(日本時間))に掲載されました。

これまでの背景・経緯

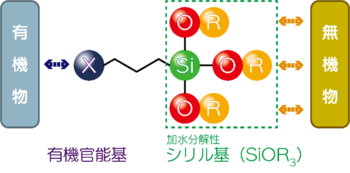

自動車用タイヤではシリカナノ粒子をゴム材料に添加することで、グリップ性能と燃費性能を両立させています。このような有機・無機複合材料では、有機・無機相界面における両者の結びつきが力学特性に大きな影響を及ぼします。そこで、有機・無機相それぞれと強く結びつく化学基を持つシランカップリング剤を添加します(図1)。シランカップリング剤が有機・無機相の界面においてそれぞれの相と結びつき両者の結合を橋渡しします。このように、有機・無機複合材料の開発においては、シランカップリング剤が界面で層を形成して有機相および無機相それぞれと強く結びつかせることが必須です。しかしながら、これまでその層形成および結合状態を確認する方法が確立していませんでした。

図1 シランカップリング剤の模式図

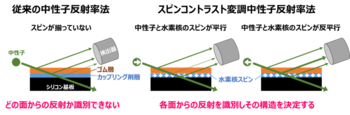

そこで我々は、これまで開発を進めてきたスピンコントラスト変調中性子反射率法 [3] を用いて、このシランカップリング剤単分子層を観測しました。中性子反射率法は、中性子の薄膜試料に対する反射強度の入射角および波長に対する変化を測定することにより、その表面や界面の構造を決定する手法です。特に、中性子ビームの高い物質透過能により多層膜試料の内部に埋もれた界面の観測を得意としています [1] 。しかし、従来の中性子反射率法では界面に集積したシランカップリング剤が作る層の構造や組成にまで言及することはできません [2] 。下図左に示すように、従来法では全ての反射中性子を一つの検出器で検出するため、検出された中性子が多層膜試料のどの面で反射されたものかがわかりません。特に数nmの厚さしかないシランカップリング剤の層では困難を極めます。

中性子の水素原子核に対する散乱能は互いのスピンの向きに強く依存します。今回用いたスピンコントラスト変調中性子反射率法は、この性質を利用した多層膜試料の構造解析法です。図2右に示すように、水素核スピンの方向を揃えた薄膜試料に対して、スピンが平行もしくは反平行に揃えられた中性子を入射すると、各反射面における反射振幅は独立に変化します。複数のスピン状態における反射率データからそれぞれの反射面の反射振幅を決定し、その面の構造や各層の構造および組成を決定することができます。我々は、J-PARC 物質・生命科学実験施設(MLF)の偏極中性子反射率計 (SHARAKU/BL17) に合わせて開発した水素核偏極装置を組み込むことで同実験を実現しました。

図2 従来の中性子反射率法とスピンコントラスト変調中性子反射率法の比較

今回の成果

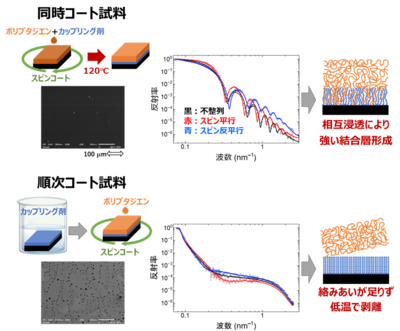

今回測定したのは、同時コート試料と順次コート試料の2種の試料です。同時コート試料では、図3のように高速で回転するシリコン基板上にゴム材料(ポリブタジエン)とシランカップリング剤の混合溶液を滴下(スピンコート)した後120℃で熱処理(アニール)しました。順次コート試料では、シリコン基板をあらかじめシランカップリング剤の溶液中に含侵した後にポリブタジエン溶液をスピンコートしました。

図3左は試料を急冷後、室温に戻して測定した走査型電子顕微鏡(SEM)画像です。同時コート試料では面が一様に黒いのに対し、順次コート試料では全体が明るく、直径10 µm程度の黒点が見られます。これは、同時コート試料が薄膜状態を維持しているのに対し、順次コート試料では熱収縮によりあとからスピンコートしたポリブタジエン層が剥離して凝集したことを示しています。一見して順次コート試料のほうが、シリコン基板とポリブタジエンゴムの界面にカップリング剤がより多く確実に付着するのでゴムとカップリング剤の結合はより強固になってもよさそうです。なのになぜ順次コート試料のほうが剥離しやすいのでしょうか?

図3 ポリブタジエン/シランカップリング剤の同時・順次コート薄膜試料のSEM画像(左),中性子反射率曲線(中央),測定から決定された薄膜の構造(右)

その疑問に答えるのが、図中央に示すスピンコントラスト変調中性子反射率実験です。図中のグラフは中性子反射率の波数(中性子の入射・反射角に比例する値)に対してプロットした反射率曲線を示します。黒線は中性子も試料もスピンが不揃い(図2左)、赤線は中性子スピンと試料中の水素核スピンが平行に揃い(図2中央)、青線は反平行に揃った時(図2右)の結果です。反射率曲線の振動周期は薄膜試料内各層の膜厚を反映しており、反射強度の波数に対する変化は反射面の粗さを反映しています。グラフでは、これらが3つの線で異なる変化をしていることがわかります。解析の結果、同時コート試料では、シランカップリング剤のシリル基がシリコン基板表層のシリカと結びついた単分子層を形成し、さらにシランカップリング剤の反対側に位置するアルキル基がポリブタジエン鎖と相互に浸透していることがわかりました。それに対し、順次コート試料では同時コート試料に比べて振動周期が大きく伸びた反射率曲線が観測されました。これは、試料を冷却した際に、厚さ20 nmのポリブタジエン層が剥離した一方で、厚さ2 nmのシランカップリング剤の層はシリコン基板上に残存していることを意味します。詳細な解析の結果、シランカップリング剤は層中に密集して分子鎖がシリコン基板面から垂直方向にまっすぐ伸びた単分子層を形成しており、ポリブタジエン層とシランカップリング剤層の界面で分子の浸透が極めて小さいことがわかりました。本結果から、後からコートしたポリブタジエンが、すでに結晶のように密集しているシランカップリング剤単分子層内部に浸透できなかったことが層間の結合を弱めてしまった原因ではないかと考えられます。

従来の測定手法では、シランカップリング剤がゴム層とシリコン基板の界面にどの程度集積したかを評価していました。それに対し、今回はスピンコントラスト変調中性子反射率法を用いることにより、シランカップリング剤層の構造、組成、ポリブタジエン鎖との相互浸透までを決定し、そこから剥離のしやすさまで言及できたことが新しい点と言えます。また、本研究の成果によって、ゴム、シリカ、シランカップリング剤の反応形成プロセスがゴムとシリカナノ粒子の剥離力に大きな影響を与え得ることが明らかとなりました。ゴムとシリカナノ粒子との剥離力は、タイヤの耐摩耗性に大きな影響を与えることが知られています。今後、タイヤ用ゴム材料の製造プロセスの改善や新しいシランカップリング剤を用いることによって、耐摩耗性が大幅に改良されたタイヤが開発されることが期待されます。

今後の展望

今後は、スピンコントラスト変調中性子反射率法が自動車用タイヤのみならず、さまざまな界面状態を決定することで、複合材料全般の開発に貢献したいと考えております。

論文情報

| 雑誌名 | The Journal of Physical Chemistry C |

|---|---|

| タイトル | Interpenetration of Rubber and Silane Coupling Agent on an Inorganic Substrate Revealed by Spin-Contrast-Variation Neutron Reflectivity |

| 著者名 | Takayuki Kumada,1,2 Daisuke Iwahara,3 Shotaro Nishitsuji,3 Kazuhiro Akutsu-Suyama,4 Daisuke Miura,1 Ryuhei Motokawa,1 Tsuyoshi Sugita,1 Naoya Torikai,5 Naoya Amino,6 Takayuki Oku,2 and Mikihito Takenaka7 |

| 所属先 | 1 日本原子力研究開発機構 物質科学研究センター、2 日本原子力研究開発機構 J-PARCセンター、3 山形大学工学部、4 総合科学研究機構 中性子科学センター、5 三重大学大学院工学研究科、6 横浜ゴム、7 京都大学化学研究所 |

各機関の役割

各研究者の役割は以下の通りです。

• 熊田、元川(日本原子力研究開発機構)、西辻(山形大学)、網野(横浜ゴム)、竹中(京都大学):研究提案および実験デザイン

• 岩原(山形大学)、網野(横浜ゴム)、竹中(京都大学):試料作製

• 熊田、三浦(日本原子力研究開発機構)、岩原(山形大学)、阿久津(総合科学研究機構):中性子実験

• 岩原(山形大学):分光エリプソメトリー測定法を用いた膜厚評価

• 鳥飼(三重大学):X線反射率法を用いた薄膜試料の構造評価

• 杉田(日本原子力研究開発機構):走査型電子顕微鏡および光学顕微鏡法を用いた試料表面状態の分析

• 熊田、元川(日本原子力研究開発機構)、西辻、岩原(山形大学)、鳥飼(三重大学)、網野(横浜ゴム)、竹中(京都大学):本研究にかかる反射率データの分析

• 奥(日本原子力研究開発機構):J-PARC MLFプロジェクト研究課題総括

助成金の情報

文部科学省科学技術研究費基盤B (21H03741)

原子力研究開発機構萌芽研究予算

J-PARC MLF採択研究課題

J-PARC MLFプロジェクト研究課題(2020P0203)「中性子光学デバイスおよび検出システムの開発と応用」、一般課題(2020A0031, 2022A0087, 2022B0103, and 2023A0046)

参考文献

[1] K. Sakurai, J Phys Condens Matter 22, 470301 (2010).

[2] P. Wang and D. W. Schaefer, Langmuir 24, 13496 (2008).

[3] T. Kumada, K. Akutsu, K. Ohishi, T. Morikawa, Y. Kawamura, M. Sahara, J.-i. Suzuki, and N. Torikai, J. Appl. Crystallogr. 52, 1054 (2019).