J-PARC News 第215号

≪Topics≫

■ハドロン実験施設「Cライン」が完成(3月14日)

ハドロン実験施設に、3本目の一次陽子ビームラインとなる「Cライン」が完成しました。Cラインは、既設のBラインの途中からさらに分岐する形で、8GeVまで加速された陽子ビームをCOMET※実験に供するビームラインです。2023年2月9日から調整運転を続けてきましたが、3月14日に行われた放射線発生装置使用施設の変更の許可に係る施設検査の結果、3月15日付けで合格と認められました。

COMET実験は、ミューオンがニュートリノを出さずに電子に転換する極めて稀な事象を探求する実験です。J-PARCの大強度陽子ビームを利用することで、大量のミューオンを発生することが可能になります。これにより、世界で初めての事象を発見することを目指しています。今回の調整運転時には、一次陽子ビームラインの調整と並行して二次ミューオンビームラインの調整も行われました。Cラインが完成したことにより、今後、COMET実験が本格的に進展することが期待されます。

※ COherent Muon to Electron Transition

■受賞

(1)田中万博氏が「諏訪賞」を受賞

ハドロンセクションの田中万博氏が「大強度加速器施設のための耐放射線電磁石の開発」の業績により、2022年度高エネルギー加速器科学研究奨励会諏訪賞を受賞しました。この賞は、高エネルギー物理学研究所 初代所長・諏訪繁樹氏の功績を讃えて作られたもので、高エネルギー加速器科学の発展への寄与が特に顕著であったと認められる研究者、技術者、研究グループならびにプロジェクトグループに贈られるものです。

詳しくはKEKホームページをご覧ください。https://www2.kek.jp/ipns/ja/news/4232/

(2)牧村俊助氏が「ベスト産業実用化賞」を受賞

つくば国際会議場で開催された SATテクノロジー・ショーケース2023において、ハドロンセクションの牧村俊助氏の出展した「最先端加速器技術で産業を革新する-超耐熱高靭性・高電気抵抗率タングステン合金」がベスト産業実用化賞を受賞しました。牧村氏は、J-PARC COMET実験におけるパイオン生成標的の性能向上のため、タングステン合金の開発を進めています。今回は、このタングステンの産業応用を目指した高電気抵抗率化と分野融合による最先端材料開発の進捗を発表しました。

詳しくはKEKホームページをご覧ください。https://www2.kek.jp/ipns/ja/news/4036/

(3)飯沼裕美氏が「湯浅年子賞」銀賞を受賞

茨城大学大学院理工学研究科の飯沼裕美氏が、「ミューオン異常磁気能率・電気双極子能率の同時観測法の開発」の業績が認められ、2022年度の「湯浅年子賞」銀賞を受賞しました。飯沼氏はJ-PARCの物質・生命科学実験施設(MLF)を使って実験を行っています。

詳しくはKEKホームページをご覧ください。https://www2.kek.jp/ipns/ja/news/4063/

■プレス発表

パワー半導体β-Ga2O3の特性を左右する 水素の準安定状態を解明

-材料中の微量水素が持つ「2つの顔」に迫る-(2月6日)

低炭素社会の実現に向け、低損失で高効率な次世代パワー半導体の候補物質として酸化ガリウムの研究が進められており、実用化されれば安価でシリコンより高性能なデバイスの作成が可能となります。しかし電気特性の精密なコントロールが不可欠であり、電気特性に影響を与える主要因の理解が必要です。酸化ガリウムは製造工程などで不純物として水素が含まれ電気特性が変化する可能性がありますが、微量の水素の直接的な調査手法が少ないため、実験的な知見は非常に限られていました。

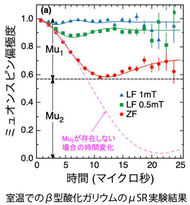

茨城大学、東北大学、KEK、物質・材料研究機構(NIMS)、東京工業大学の研究グループは、J-PARCにあるMLFの汎用μSR実験装置「ARTEMIS」で素粒子ミュオン(μ+)を用い、β型酸化ガリウム(β-Ga2O3)中での「擬水素」としてのミュオンの局所電子状態をミュオンスピン回転(μSR)で詳細に調べました。その結果、ミュオンはそれ自身で電子のドナー役とアクセプター役に対応する2つの準安定状態を取ることが判明しました。特にアクセプター状態の存在はJ-PARCの大強度ビームによる高統計データで初めて明らかにされたもので、最近提案された「両極性モデル」を支持する結果になりました。

今回明らかになった知見は、材料開発に大きな指針を与えると考えられ、小型でより高性能なパワー半導体の実現に向けての端緒となることが期待されます。

この研究成果は、米国科学雑誌Physical Review BにLetterとして1月18日に掲載(オンライン)されました。

詳しくはJ-PARCホームページをご覧ください。https://j-parc.jp/c/press-release/2023/02/06001106.html

■国際諮問委員会、国際アドバイザリー委員会の開催

(1)ミュオンアドバイザリー委員会(MAC)(2月20~21日、J-PARC及びオンライン)

MLFミュオン実験施設(MUSE)の現状、将来計画などについて報告しました。各実験装置の開発状況や人材育成などを報告し、委員会からはそれらの進捗に高い評価を受けるとともに、開発の優先順位を長期ビジョンに基づき明確にするようにとの提言がありました。

(2)国際諮問委員会(IAC)(2月24~25日、J-PARC、AQBRC※及びオンライン)

2022年度のJ-PARC各施設に関る4分野(加速器、ミュオン、核変換、中性子)のアドバイザリー委員会の総括として、IACが開催されました。IACは2019年度はコロナ禍で中止、2020年度と2021年度はリモート開催でしたが、今年度は対面を基本とし、4年ぶりに各委員と直接会って意見交換ができました。委員会の最後にMcGreevy委員長から所見と提言の草案が示されました。電気代高騰の影響で運転時間が制限されている状況に対して危惧が述べられましたが、J-PARCの活動に対して高い評価がありました。

※AYA'S LABORATORY量子ビーム研究センター

■2022年度量子ビームサイエンスフェスタを開催(3月13~15日、つくば国際会議場及びオンライン)

J-PARCセンター、総合科学研究機構、PFユーザーアソシエーション、J-PARC MLF利用者懇談会が毎年主催しています。MLFシンポジウムはオンラインで約290名が参加し、施設報告や将来計画に関する報告がありました。また、MLF利用者懇談会の総会が開催され、その後ユーザーからのアンケートの集計結果に関する意見交換が行われました。量子ビームサイエンスフェスタは久々の現地開催を伴うハイブリッド形式で行われ、約400名が参加しました。2件の基調講演、6分野のパラレルセッション、約230件のポスター発表が行われました。またPFシンポジウムでは、ビームラインの高度化や将来計画等の紹介がありました。

※KEK放射光実験施設

■J-PARCハローサイエンス 「“まこと”の“から”を目指す真空の物語」(2月24日)

今回は加速器第三セクションの神谷潤一郎氏が講師を務めました。

真空の考えは古代ギリシア時代以来、2000年以上に及ぶ歴史があります。アリストテレス学派の「真空嫌悪」の思想は、近代科学が誕生するまでヨーロッパの自然観を支配していましたが、17世紀に行われた一連の実験により真空の存在が証明されました。今回は会場で、その実験のひとつ、マグデブルグの半球実験を参加者と一緒に行いました。

超高真空といっても空間には多数の分子が存在しており、超高真空容器中の真空中のほとんどの分子は真空容器の壁に吸着したものが飛び出してきたものです。J-PARCにおいて、ビームを出さない状態ではビームラインのほとんどの場所で超高真空を達成できていました。しかしビームをONにするとビームラインの圧力は1000倍程度上昇するという事象がありました。そこで、NEGポンプ(非蒸発型ゲッターポンプ)を増設し、真空排気能力を増大し、かつ壁に吸着する分子数を抑制した結果、期待通り圧力上昇を抑えることができました。

最近、真空技術を応用した装置としてガスシートビームモニターを開発し、J-PARCのビームの断面形状を可視化しました。このビームモニターは医療用加速器でも使用できる可能性があります。また、J-PARCの真空技術の産業への貢献として、チタン製真空容器にゲッター性能(気体を吸着・吸収する性質)を持たせ超高真空ポンプ化する技術を開発し、特許を取得しました。将来展開として、半導体チップ等の新材料開発時の真空中輸送に役立つ超高真空トランスファーケースなどへの応用を目指しています。

■ご視察者など

3月 7 日 会計検査院検査官 他

3月14日 マレーシア原子力庁長官 他

■加速器運転計画

4月の運転計画は、次のとおりです。なお、機器の調整状況により変更になる場合があります。

■お知らせ

4月29日(土)~30日(日)幕張メッセにて開催される「ニコニコ超会議2023」にKEKが出展!!

詳しくは「ニコニコ超会議2023」のサイトをご覧ください。https://chokaigi.jp/2023/plan/kek.html

J-PARCさんぽ道 ㉝ -スギ花粉とニュートリノ-

スギ花粉が大量に飛んでいます。J-PARC敷地内で空を見上げると、花粉の粒子によって日光の色が分かれる花粉光環が見られました。

花粉の大きさは数十μmで髪の毛の直径より小さく、肉眼で見える大きさではありません。そのかわり1cm2あたり千個以上もの花粉を観測することもあります。軽くて膨大な数の花粉は、風によって時には100km以上飛ばされます。それでも受粉できる花粉の確率はごくわずかで、その中でごくごくわずかな杉の子供だけが成長し、やがて日本の樹種の中で最も高く、最も長寿な巨木になるのです。

ニュートリノは、光を粒子とすると宇宙で2番目に多い粒子です。J-PARCでは1日に19桁(千京)という、とてつもない数のニュートリノを発生させ、295km離れたスーパーカミオカンデに向けて飛ばしています。この中でスーパーカミオカンデの巨大水槽に入射できるニュートリノは12桁(兆)、さらに巨大水槽の中で検出されるものは1日でたった数個です。

しかし1日にたった数個反応するニュートリノの情報が元になって、宇宙全体の質量や、宇宙創成時に存在した反物質がなくなった理由を知る手掛かりが掴めます。J-PARCのニュートリノ施設では、宇宙の謎をさらに探るため、より多くのニュートリノを効率的に作って飛ばせるよう、改造を進めています。